和力発想事典01「動き」

和力発想事典01「動き」:

それから数十年、日本のマンガは世界で市民権を得た。その理由はいくつかある。ストリーテリングが優れていた、というのが一番の理由だが、描画表現もきわめてユニークだったことも一因。

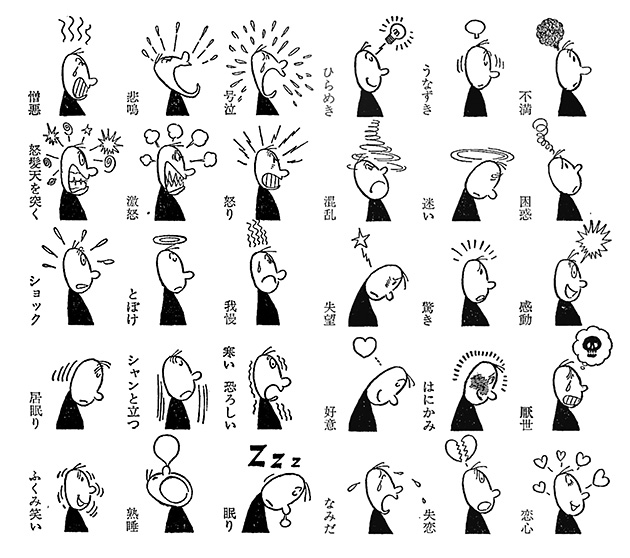

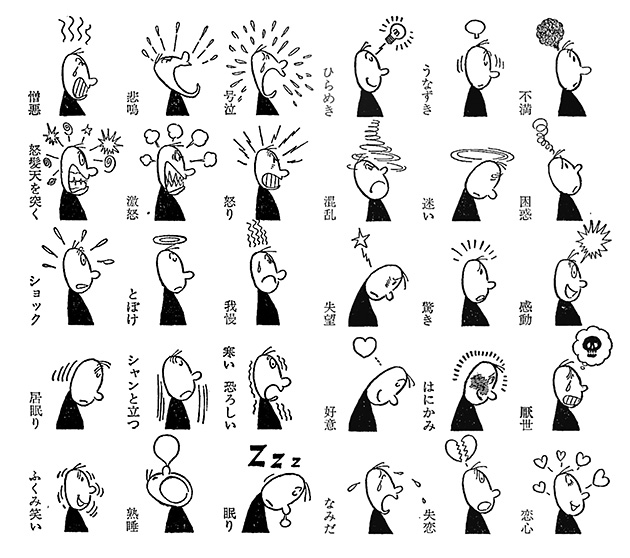

たとえば、大胆なコマ割り、シンプルながら感情表現の多彩さなどが挙げられる。手塚治虫さんの『マンガの描き方』が与えた影響も大きいだろう。

▼図1──手塚治虫さんによる多彩な表情の描き方。(『マンガの描き方──似顔絵から長編まで』手塚治虫、光文社文庫、1996)

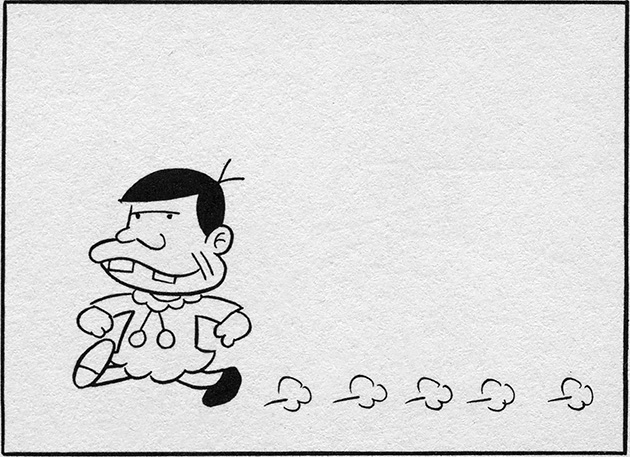

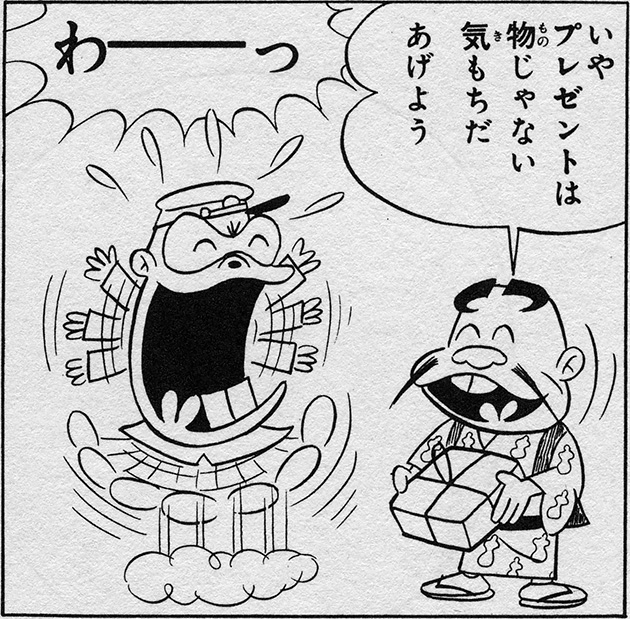

そのなかでも運動表現の工夫は特筆すべきものがあった。いかに「動いている」ように見せるか、である。その主な方法として、残像の描き方が中心となる。たとえば、うなづいたときの顔の輪郭の一部をだぶらせる、など。

そのなかでも運動表現の工夫は特筆すべきものがあった。いかに「動いている」ように見せるか、である。その主な方法として、残像の描き方が中心となる。たとえば、うなづいたときの顔の輪郭の一部をだぶらせる、など。

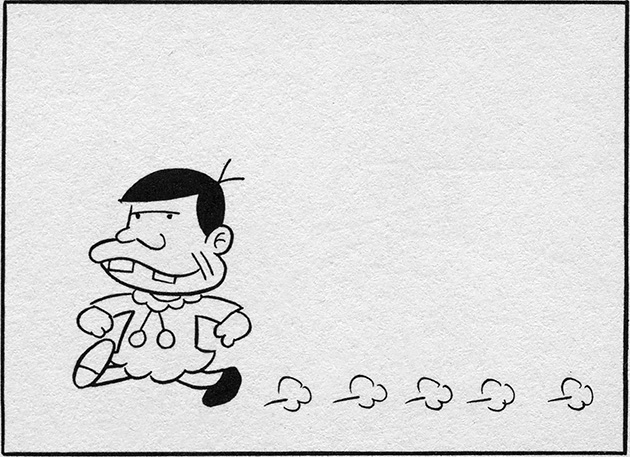

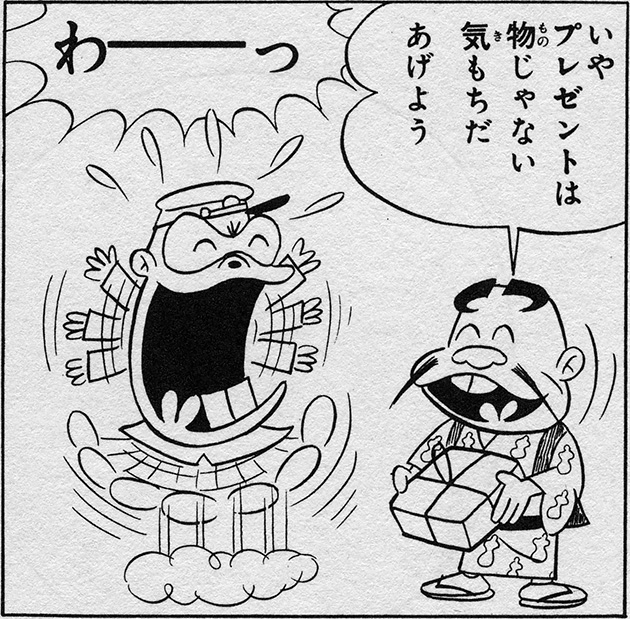

その先駆者として、前出の手塚治虫さんや赤塚不二夫さんがいた。特に赤塚さんは、足を何本も描く方法などの残像表現に秀でていた。

▼図2〜4──赤塚不二夫さんによる残像を利用した運動表現。(『赤塚不二夫自撰ベスト傑作集メモリアル天才バカボンこれでいいのだ! バカボンファミリー大活躍編』赤塚不二夫、講談社、2008)

▼図5──スペインで発見された6本足と2本の尾を持つ牡牛。動いているさまの表現。

▼図6──フランスで発見された3万年以上前の洞窟画。(『ヒトはなぜ絵を描くのか』中原佑介(編著)、フィルムアート社、2001)

▼図6──フランスで発見された3万年以上前の洞窟画。(『ヒトはなぜ絵を描くのか』中原佑介(編著)、フィルムアート社、2001)

▼図7──動きをあらわしたために胴が伸びたり、足が太くなっている。(『美術の始原』木村重信、新潮社、1971)

▼図7──動きをあらわしたために胴が伸びたり、足が太くなっている。(『美術の始原』木村重信、新潮社、1971)

タテやヨコに伸びたアンバランスなヒトというのは、動きの残像をそのまま輪郭ではなく面であらわそうとしたため変型してしまったと思われる。前に進むと胸は前方に伸び、胴も長くなり、足も伸びる。走っているときは何本もの足が重なって、太ももやふくらはぎが太くなる。まさしく抽象表現の先取りといえるだろう。

タテやヨコに伸びたアンバランスなヒトというのは、動きの残像をそのまま輪郭ではなく面であらわそうとしたため変型してしまったと思われる。前に進むと胸は前方に伸び、胴も長くなり、足も伸びる。走っているときは何本もの足が重なって、太ももやふくらはぎが太くなる。まさしく抽象表現の先取りといえるだろう。

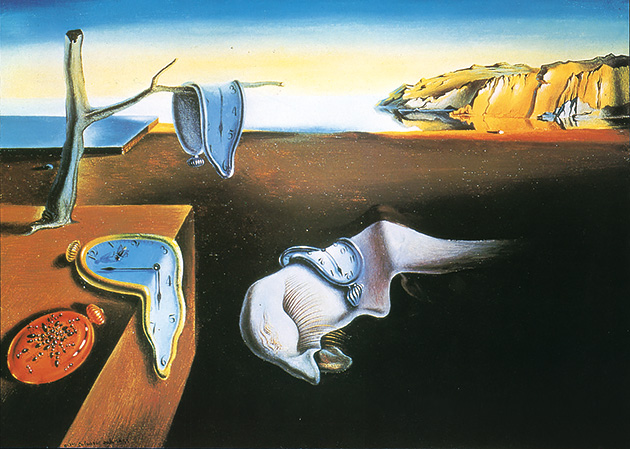

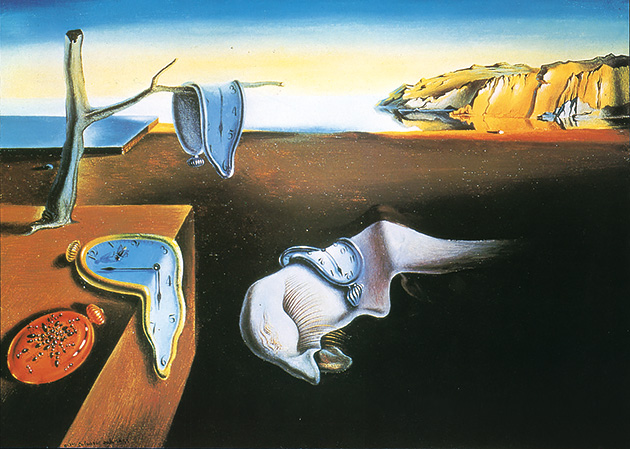

歪んだ人体といえば、シュルレアリスムの画家サルバドール・ダリの「柔らかい時計」に代表される、一連の硬いはずのものがグニャグニャにされた絵画が思いだされる。ダリも時間の流れを表現しているというから、まさに太古の岩絵につながっているのかもしれない。

▼図8──サルバドール・ダリ〈記憶の固執〉1931。(『アート・ギャラリー 現代世界の美術18 ダリ』岡田隆彦(責任編集)、集英社、1986)

この動きをあらわすための重要なポイントは、記憶をもとにして描いた、ということ。特に洞窟画は、洞窟に入って描くので、完全に記憶がもとになっている。

この動きをあらわすための重要なポイントは、記憶をもとにして描いた、ということ。特に洞窟画は、洞窟に入って描くので、完全に記憶がもとになっている。

目の前で繰り広げられている状景をそのまま描くとしたら、どうしても切り取られた一瞬なってしまう。動きはたしかに表現しずらい。思い出しながら描くからこそ臨場感が表現できる。別の日に体験した状景も同じ絵のなかに加えられる。それも記憶をもとにしているからだ。ちなみに先ほどのダリの「柔らかい時計」のタイトルは〈記憶の固執〉。記憶に基づいて描いてることをそのまま表明している。

中世ヨーロッパは暗黒の時代とよく言われるが、芸術表現にとっても暗黒だった。比喩的に言えば、視覚も含めた五感のすべてを神にゆだねていた時代、つまり、神が感じたことを感じ、視、聴く、そんな信仰生活が何世紀も社会全体を蔽っていたからだ。

詳細ははぶくが、神の権威が揺らぎはじめた15世紀に、イタリアでルネサンスが興った。神の視点ではなく、自らの眼でものを視ることがはじまったのだ。そのなかから遠近法が生まれるべくして生まれた。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、骨格の研究の延長で、運動のしくみも考究した。ここで、洞窟画以来の5本以上の足を持つ馬の絵も描いた。〈モナリザ〉(16世紀初頭)にも使われているスフマートとよばれたぼかし技法も開発した。

▼図9──レオナルド・ダ・ヴィンチの暴れる馬。(『イタリア・ルネサンスの巨匠たち18 レオナルド・ダ・ヴィンチ』ブルーノ・サンティ、東京書籍、1993)

ダ。ヴィンチ以降の画家にとってスフマートは基本技術となった。ヨハネス・フェルメールは、〈牛乳を注ぐ女〉(1658〜60)で壺から注がれる牛乳を描いている。そこにもスフマートが使われている。絵を凝視すると左腕が少しぶれているようにもみえる。牛乳の滴りにも部分的に「溜まり」ができていて、それも動きを感じさせる。

ダ。ヴィンチ以降の画家にとってスフマートは基本技術となった。ヨハネス・フェルメールは、〈牛乳を注ぐ女〉(1658〜60)で壺から注がれる牛乳を描いている。そこにもスフマートが使われている。絵を凝視すると左腕が少しぶれているようにもみえる。牛乳の滴りにも部分的に「溜まり」ができていて、それも動きを感じさせる。

▼図10──フェルメール〈牛乳を注ぐ女〉1658〜60。(「ヨハネス・フェルメール」wikipedia)

19世紀、ターナーは、スフマートを熟成させ、輪郭をはっきり描かない、ぼかすことで動きをあらわした。臨場感溢れる疾走する列車の絵などがそのよい例だ。

19世紀、ターナーは、スフマートを熟成させ、輪郭をはっきり描かない、ぼかすことで動きをあらわした。臨場感溢れる疾走する列車の絵などがそのよい例だ。

▼図11──ターナー〈雨、蒸気、速度──グレート・ウェスタン鉄道〉1844。(『アート・ライブラリー ターナー』ウィリアム・ゴーント、荒川裕子(訳)、西村書店、1994)

ターナーが開発した空気感の表現は、クロード・モネの〈サン・ラザール駅〉シリーズ(1870年代後半)の、モクモクと立ち上がる蒸気機関車の煙でも再現されている。

ターナーが開発した空気感の表現は、クロード・モネの〈サン・ラザール駅〉シリーズ(1870年代後半)の、モクモクと立ち上がる蒸気機関車の煙でも再現されている。

▼図12──クロード・モネ〈サン・ラザール駅〉1877(「クロード・モネ」wikipedia)

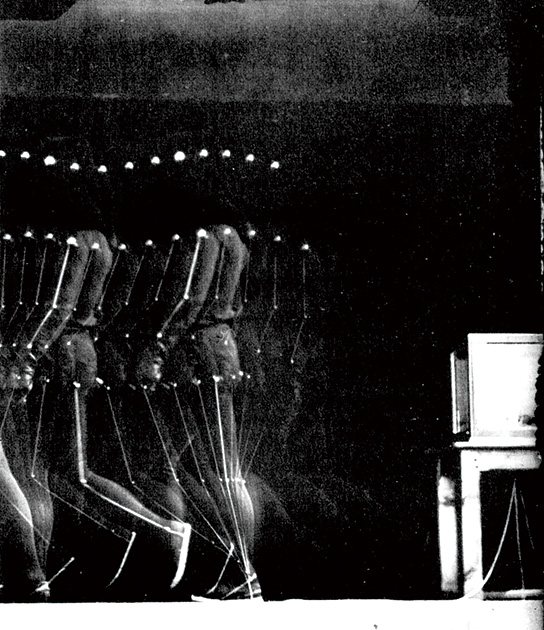

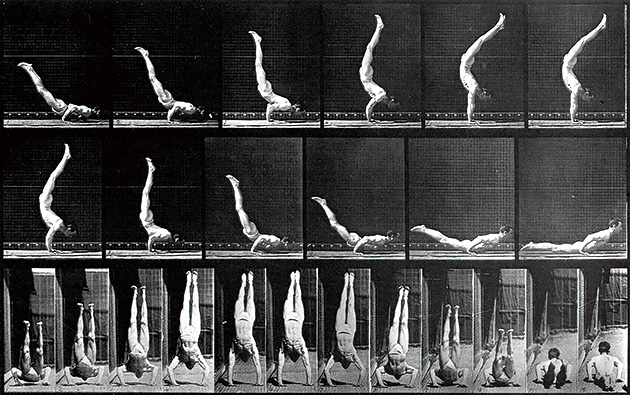

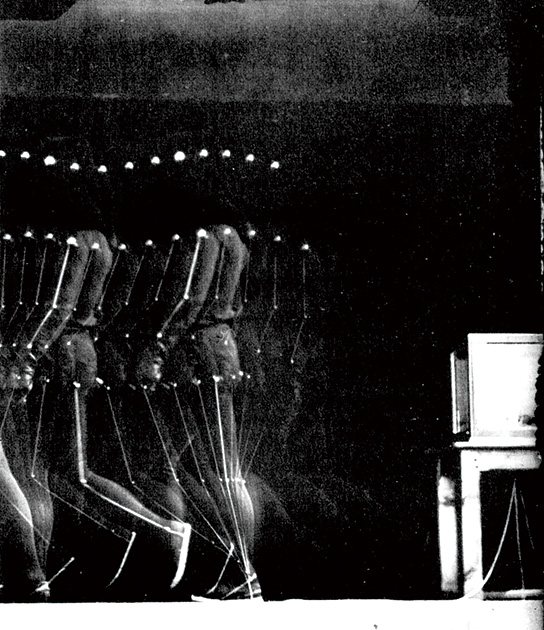

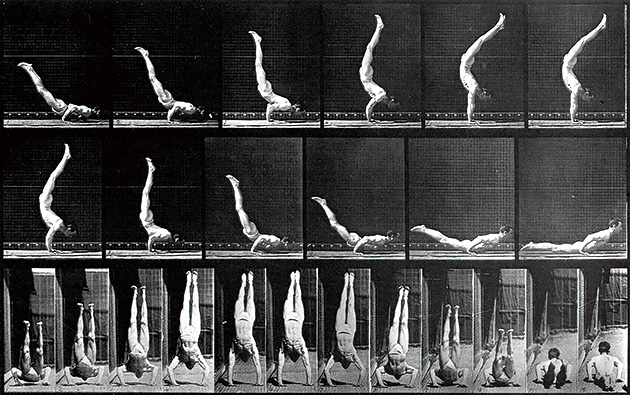

こうした流れのなかで、運動感を如実にあらわした表現が現れた。生理学者エティエンヌ・ジュール・マレーの、動きのプロセスを一枚の写真に収めたものや、エドワード・マイブリッジの、連続写真、つまりコマ撮りだ(写真術は19世紀半ば前に発明されている)。ただし彼らの写真作成の動機は、マレーが生理学的研究のため、マイブリッジも芸術的興味というよりも人間や動物の生態の研究としてだった。

こうした流れのなかで、運動感を如実にあらわした表現が現れた。生理学者エティエンヌ・ジュール・マレーの、動きのプロセスを一枚の写真に収めたものや、エドワード・マイブリッジの、連続写真、つまりコマ撮りだ(写真術は19世紀半ば前に発明されている)。ただし彼らの写真作成の動機は、マレーが生理学的研究のため、マイブリッジも芸術的興味というよりも人間や動物の生態の研究としてだった。

▼図13──マレーは、黒装束の助手にテープを貼って歩かせ、撮影した。(『表象と倒錯──エティエンヌ=ジュール・マレー』松浦寿輝、筑摩書房、2001)

▼図14──マイブリッジの連続写真。(『Le Temps D’un Mounement: Aventures et Mesaventures de L’instant Photographique』Centre National de la Photographie、1986)

▼図14──マイブリッジの連続写真。(『Le Temps D’un Mounement: Aventures et Mesaventures de L’instant Photographique』Centre National de la Photographie、1986)

そして、20世紀初頭、過去の芸術などを全否定し、「速度」をテーマとした前衛芸術運動、未来派が興った。その中心人物の一人、ジャコモ・バッラは、〈鎖に繋がれた犬のダイナミズム〉(1912)を描いた。そこではマレー的表現、つまり犬の動きをあらわすために、足を何本も描く方法をとった。これが未来派の主な表現技法となる。ドタバタする犬は、赤塚不二夫のマンガを思わせる。

そして、20世紀初頭、過去の芸術などを全否定し、「速度」をテーマとした前衛芸術運動、未来派が興った。その中心人物の一人、ジャコモ・バッラは、〈鎖に繋がれた犬のダイナミズム〉(1912)を描いた。そこではマレー的表現、つまり犬の動きをあらわすために、足を何本も描く方法をとった。これが未来派の主な表現技法となる。ドタバタする犬は、赤塚不二夫のマンガを思わせる。

▼図15──ジャコモ・バッラ〈鎖に繋がれた犬のダイナミズム〉1912。(「Giacomo Balla」wikipedia)

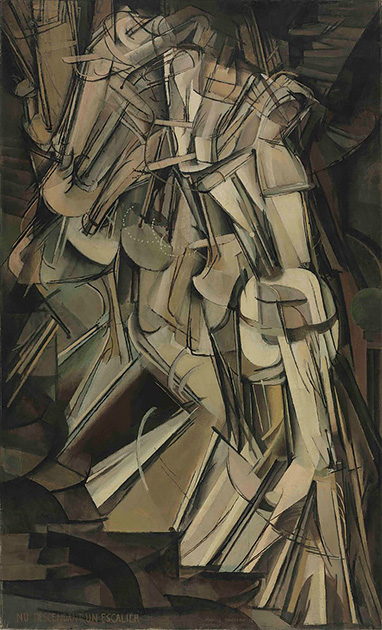

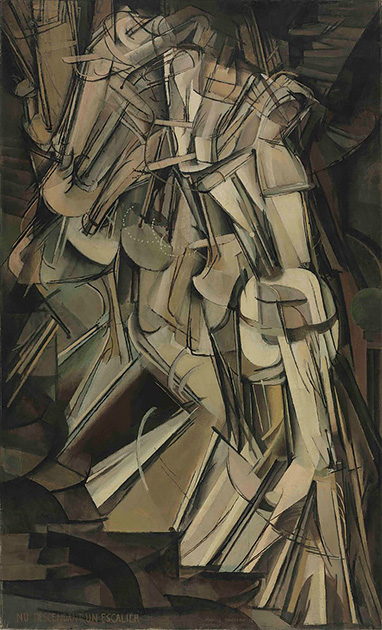

ちょうど同じころ、マルセル・デュシャンも〈階段を降りる裸体No.2〉(1912)で、マレー的表現を使った。デュシャンと未来派の直接の関わりはなかったので、同時多発的に生じたようだ。むしろマレー的表現が熟成期間を経て開花した、と言ってよいかもしれない。

ちょうど同じころ、マルセル・デュシャンも〈階段を降りる裸体No.2〉(1912)で、マレー的表現を使った。デュシャンと未来派の直接の関わりはなかったので、同時多発的に生じたようだ。むしろマレー的表現が熟成期間を経て開花した、と言ってよいかもしれない。

▼図16──マルセル・デュシャン〈階段を降りる裸体No.2〉1912。(「Marcel Duchamp」wikipedia)

ロシア革命後のソ連のプロパガンダ・マガジンのデザインを主導していたエル・リシツキーも浮世絵のレイアウトに感化された一人。いや、浮世絵に直接影響を受けたというよりは、ゴッホやロートレックらの浮世絵派の影響と思える。

そのプロパガンダ・マガジンの影響をもろに受けたのが日本の戦時中のプロパガンダ・マガジン『FRONT』。浮世絵のレイアウト感覚はリシツキーを経て、逆輸入されて、戦後のGHQからも称賛された日本のプロパガンダ・マガジンのデザインを生んだのだった。

未来派運動も当時在欧していた森鷗外によっていち早く日本に伝えられた。未来派は、運動表現ばかりではなく、文字を自由に散らすレイアウトでも知られている。しかし、これも平安時代の分かち書きに通じているとしたら言い過ぎだろうか。

▼図17──フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ〈Zang Tumb Tumb〉1914。(「Zang Tumb Tumb」wikipedia)

鎌倉時代末期の〈九相詩絵巻〉は、小野小町の死後の遺体の変成を九枚の絵で描き分けている。そこでは、死んだばかりの小野小町のまだ生きているような様子にはじまり、徐々に朽ち、骨になって消滅していく様が描かれている。生の変化は緩慢だが、死後の変化は急速で、観察しながら描いていると思わせるほどの精緻な筆さばきだ。まさに死後のコマ撮りである。

▼図18──小野小町の死後の様子を描いた〈九相詩絵巻〉鎌倉時代。

そして、〈信貴山縁起絵巻延喜加持巻 虚空を疾走する剣の護法〉、これも12世紀末の作品。絵巻物なので、右から左へ展開していくなかで、童子が左から右へと時間を逆行するように車輪を転がしている。この車輪は、何重にもだぶって、転がっているさまが描かれている。赤塚不二夫か手塚治虫の先取りといっても過言ではないだろう。

そして、〈信貴山縁起絵巻延喜加持巻 虚空を疾走する剣の護法〉、これも12世紀末の作品。絵巻物なので、右から左へ展開していくなかで、童子が左から右へと時間を逆行するように車輪を転がしている。この車輪は、何重にもだぶって、転がっているさまが描かれている。赤塚不二夫か手塚治虫の先取りといっても過言ではないだろう。

▼図19──〈信貴山縁起絵巻延喜加持巻 虚空を疾走する剣の護法〉12世紀末。(『新編 名宝日本の美術 第11巻 信貴山縁起絵巻』千野香織、小学館、1991)

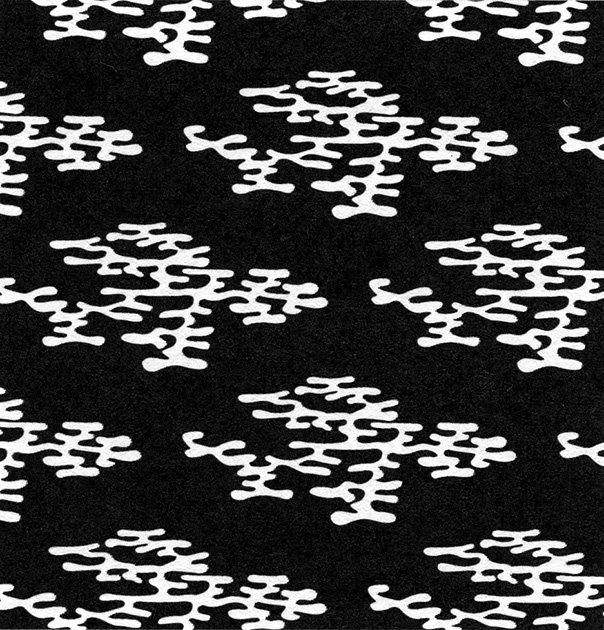

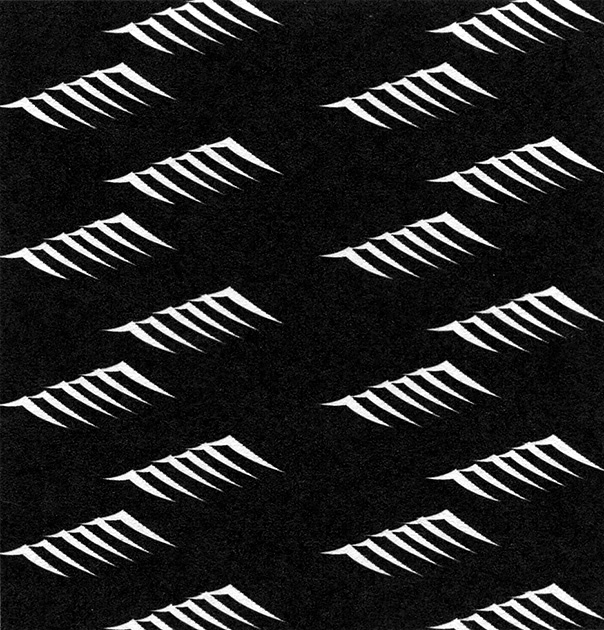

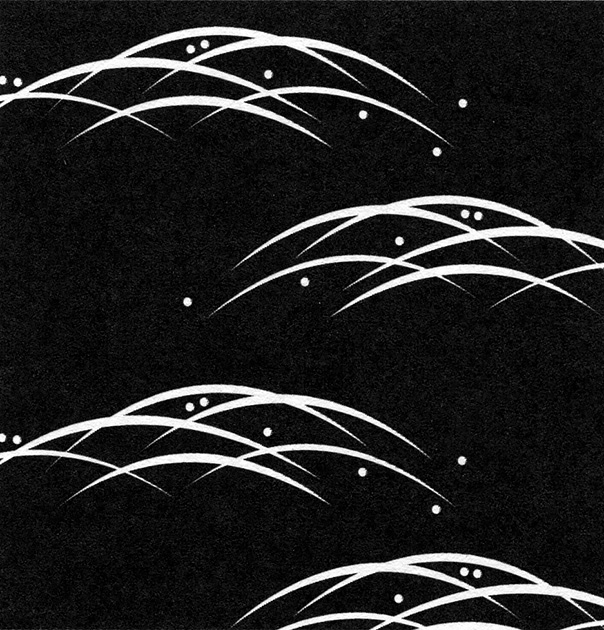

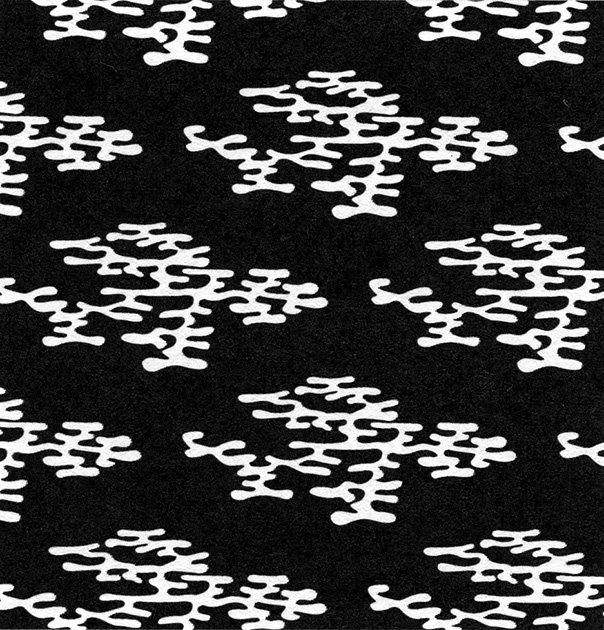

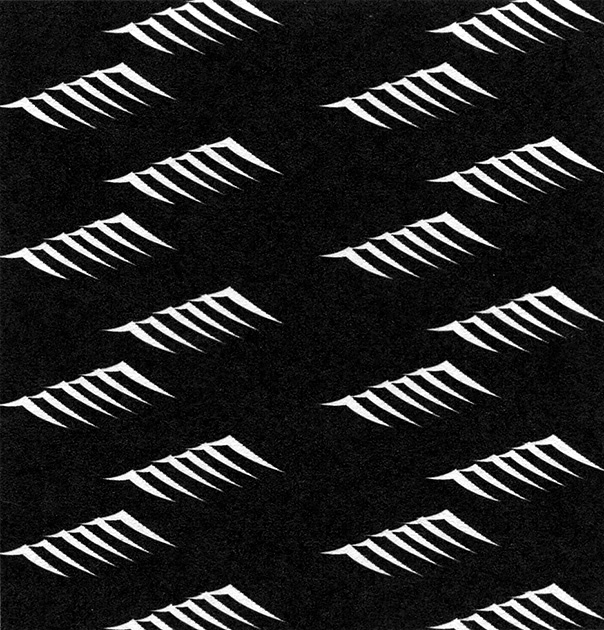

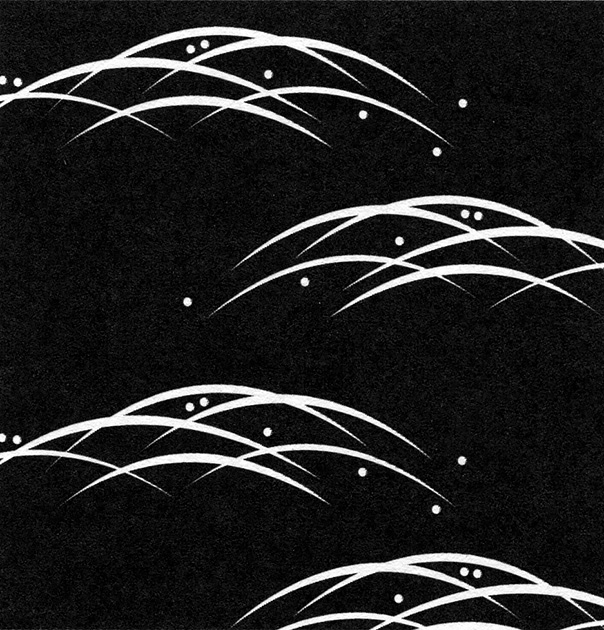

また、動きを感じさせる文様でも秀でている。なかでも青海波(せいがいは)、霞(かすみ)、雨、さざ波、観世水(かんぜみず)、露芝(つゆしば)などの波文・流水文は、流れゆく水の一瞬の表情を豊かに描いている。まさに鴨長明の『方丈記』の冒頭「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」を彷彿させる。

また、動きを感じさせる文様でも秀でている。なかでも青海波(せいがいは)、霞(かすみ)、雨、さざ波、観世水(かんぜみず)、露芝(つゆしば)などの波文・流水文は、流れゆく水の一瞬の表情を豊かに描いている。まさに鴨長明の『方丈記』の冒頭「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」を彷彿させる。

これは、水や流れが持つさまざまな表情をすべて写しとりたい、という欲望の現れでもある。西洋は、(キリスト教の考えが大きく反映されているが)自然に、打ち勝ち支配する、という発想にたいして、日本では、外の風景を自分たちの庭の一部にする、借景など、自然と融和しようとする発想が強い。

▼図20〜25──青海波、霞、雨、さざ波、観世水、露芝。(『日本の装飾と文様』海野弘(解説・監修)、パイ インターナショナル、2018)

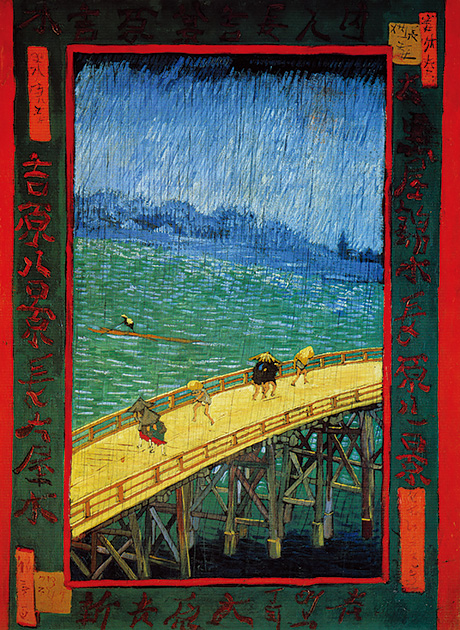

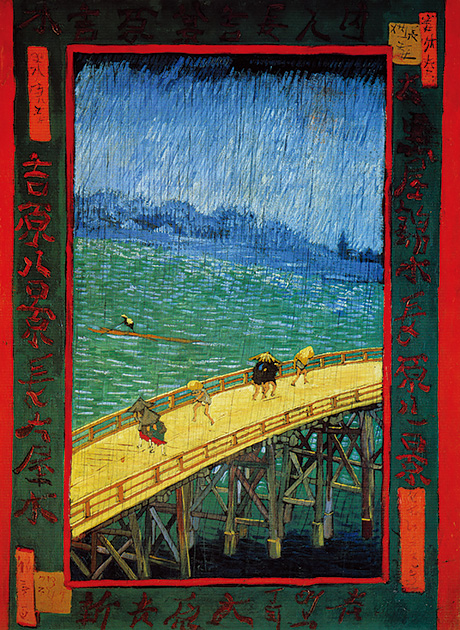

「雨」文様は、歌川広重〈名所江戸百景大はし あたけの夕立〉(1856〜58)で、あたかも夕立の激しさがせまってくるような表現で、見事に活用されている。ゴッホも模写しているが、雨が激しく降っているさまは広重が一枚上手(ただし、広重にはない橋脚のハイライトはゴッホらしい)。

「雨」文様は、歌川広重〈名所江戸百景大はし あたけの夕立〉(1856〜58)で、あたかも夕立の激しさがせまってくるような表現で、見事に活用されている。ゴッホも模写しているが、雨が激しく降っているさまは広重が一枚上手(ただし、広重にはない橋脚のハイライトはゴッホらしい)。

▼図26──歌川広重〈名所江戸百景大はし あたけの夕立〉1856-58。(「歌川広重」wikipedia)

▼図27──ゴッホによる〈あたけの夕立〉の模写、1887。(「歌川広重」wikipedia)

▼図27──ゴッホによる〈あたけの夕立〉の模写、1887。(「歌川広重」wikipedia)

「青海波」文様は、もともとは、古代ペルシャを発祥として、中国経由で飛鳥時代の日本にやってきた、とされているが、「水を得た魚」のように日本的展開をし、さまざまなヴァリエーションを生みだした。日本の青海波文様の特徴は、多重円。発祥の地の青海波は、円のなかに点の入ったものが多く、日本のほうが寄せる波の表現に長けている気がする。

「青海波」文様は、もともとは、古代ペルシャを発祥として、中国経由で飛鳥時代の日本にやってきた、とされているが、「水を得た魚」のように日本的展開をし、さまざまなヴァリエーションを生みだした。日本の青海波文様の特徴は、多重円。発祥の地の青海波は、円のなかに点の入ったものが多く、日本のほうが寄せる波の表現に長けている気がする。

▼図28──青海波島松遠帆文様箔、江戸時代。(『日本のデザイン12巻 日本の意匠 風月山水』吉岡幸雄(編著)、紫紅社、2002)

19世紀後半の江戸末期から明治にかけて、日本から数多くの文物がヨーロッパに輸出されジャポニスム・ブームが起きたことはすでに触れたが、そのなかに襖紙や千代紙などの紙製品も含まれていた。

19世紀後半の江戸末期から明治にかけて、日本から数多くの文物がヨーロッパに輸出されジャポニスム・ブームが起きたことはすでに触れたが、そのなかに襖紙や千代紙などの紙製品も含まれていた。

1890年代のアール・ヌーヴォーの時代、その襖紙や千代紙にプリントされていた文様が注目され、それらのアレンジが壁紙などになった。特にイギリスでは、そうした壁紙が「アングロ=ジャパニーズ・スタイル」としてさまざまなところで活用され、アール・ヌーヴォー時代の文様を支えることとなった。そのなかに青海波文様も含まれ、ちょうど「青は藍よりいでて藍より青し」を地で行く展開となった。

こうした日本文化の「動き」をあらわそうとする発想は、どのようなところから生まれたのだろうか。もちろん、四季の変化などの環境がもたらす影響は大きいが、ぼくは、ひらがなの発明がかなり貢献したのではないかと思っている。

ひらがなは、平安時代に宮中の女性が恋文や日記を書くために開発された。当時は、真名としての漢字が主流の時代。『万葉集』が編纂されたころはまだ「ひらがな」がなく、短歌には、同じ漢字ながら、漢字が持つ意味ではなく音だけで選ばれた「万葉仮名」を使っていた。これが「ひらがな」に変化し、女性たちがその発展に尽力した。男たちは、女性が主に使っていたところから、一段低く見て、真名にたいする「仮名」とよんだ。

ただし、漢文社会で低くみられたことでむしろ多くの表現の自由を得た。つまり、男たちの多くから関心を持たれなかったおかげで自由に発想することができたからだ。

そこから、分かち書きによる自由なレイアウトに加えて、漢字の2文字、3文字分のスペースをひらがな一文字で書くなど奔放な表現を生む。これが「動感」に敏感な文化を形づくっていったのではないかと思う。もちろん、ヨーロッパ中世のような、神によるしばりがなかったことも大きい。

参考文献

『和力──日本を象る』松田行正、NTT出版、2008

『はじまりの物語──デザインの視線』松田行正、紀伊國屋書店、2007

『速度びより』松田行正、牛若丸、2010

『眼脳芸術論』深作秀春、生活の友社、2015

『ヨーロッパの装飾文様──美と象徴の世界を旅する』鶴岡真弓、東京美術、2013

『日本の装飾と文様』海野弘(解説・監修)、パイ・インターナショナル、2018

『東洋のかたち』木村重信、講談社現代新書、1975

日本のマンガの運動表現

日本のマンガは、いつのころからか世界中で人気となっている。里中満智子さんによると、1970年代、日本の出版社が、日本のマンガをアメリカに売り込もうとしたころは、モノクロで、情けない話が多く(『ドラえもん』のこと)、つまらないし、これは「コミック」(いわゆる漫画と、コミカル=喜劇的とあわせている)ではない、とアメリカの出版社に言われたそうだ。アメコミのカラーやヒーローものが当たり前と思っていたからだろう。それから数十年、日本のマンガは世界で市民権を得た。その理由はいくつかある。ストリーテリングが優れていた、というのが一番の理由だが、描画表現もきわめてユニークだったことも一因。

たとえば、大胆なコマ割り、シンプルながら感情表現の多彩さなどが挙げられる。手塚治虫さんの『マンガの描き方』が与えた影響も大きいだろう。

▼図1──手塚治虫さんによる多彩な表情の描き方。(『マンガの描き方──似顔絵から長編まで』手塚治虫、光文社文庫、1996)

その先駆者として、前出の手塚治虫さんや赤塚不二夫さんがいた。特に赤塚さんは、足を何本も描く方法などの残像表現に秀でていた。

▼図2〜4──赤塚不二夫さんによる残像を利用した運動表現。(『赤塚不二夫自撰ベスト傑作集メモリアル天才バカボンこれでいいのだ! バカボンファミリー大活躍編』赤塚不二夫、講談社、2008)

太古の運動表現

このような運動表現は、人類が表現することに目覚めて以来、さまざまに工夫されてきた。太古の洞窟画や岩絵を見ると、5本以上の足や複数の尾を持つ動物、何頭も輪郭が重ねられた動物、タテやヨコに伸びたアンバランスなヒトの絵が残されている。▼図5──スペインで発見された6本足と2本の尾を持つ牡牛。動いているさまの表現。

歪んだ人体といえば、シュルレアリスムの画家サルバドール・ダリの「柔らかい時計」に代表される、一連の硬いはずのものがグニャグニャにされた絵画が思いだされる。ダリも時間の流れを表現しているというから、まさに太古の岩絵につながっているのかもしれない。

▼図8──サルバドール・ダリ〈記憶の固執〉1931。(『アート・ギャラリー 現代世界の美術18 ダリ』岡田隆彦(責任編集)、集英社、1986)

目の前で繰り広げられている状景をそのまま描くとしたら、どうしても切り取られた一瞬なってしまう。動きはたしかに表現しずらい。思い出しながら描くからこそ臨場感が表現できる。別の日に体験した状景も同じ絵のなかに加えられる。それも記憶をもとにしているからだ。ちなみに先ほどのダリの「柔らかい時計」のタイトルは〈記憶の固執〉。記憶に基づいて描いてることをそのまま表明している。

西洋の運動表現

このような運動表現を、西洋美術史のなかで探してみると、だいぶ後世になってから現れたことがわかる。中世ヨーロッパは暗黒の時代とよく言われるが、芸術表現にとっても暗黒だった。比喩的に言えば、視覚も含めた五感のすべてを神にゆだねていた時代、つまり、神が感じたことを感じ、視、聴く、そんな信仰生活が何世紀も社会全体を蔽っていたからだ。

詳細ははぶくが、神の権威が揺らぎはじめた15世紀に、イタリアでルネサンスが興った。神の視点ではなく、自らの眼でものを視ることがはじまったのだ。そのなかから遠近法が生まれるべくして生まれた。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、骨格の研究の延長で、運動のしくみも考究した。ここで、洞窟画以来の5本以上の足を持つ馬の絵も描いた。〈モナリザ〉(16世紀初頭)にも使われているスフマートとよばれたぼかし技法も開発した。

▼図9──レオナルド・ダ・ヴィンチの暴れる馬。(『イタリア・ルネサンスの巨匠たち18 レオナルド・ダ・ヴィンチ』ブルーノ・サンティ、東京書籍、1993)

▼図10──フェルメール〈牛乳を注ぐ女〉1658〜60。(「ヨハネス・フェルメール」wikipedia)

▼図11──ターナー〈雨、蒸気、速度──グレート・ウェスタン鉄道〉1844。(『アート・ライブラリー ターナー』ウィリアム・ゴーント、荒川裕子(訳)、西村書店、1994)

▼図12──クロード・モネ〈サン・ラザール駅〉1877(「クロード・モネ」wikipedia)

▼図13──マレーは、黒装束の助手にテープを貼って歩かせ、撮影した。(『表象と倒錯──エティエンヌ=ジュール・マレー』松浦寿輝、筑摩書房、2001)

▼図15──ジャコモ・バッラ〈鎖に繋がれた犬のダイナミズム〉1912。(「Giacomo Balla」wikipedia)

▼図16──マルセル・デュシャン〈階段を降りる裸体No.2〉1912。(「Marcel Duchamp」wikipedia)

日本に逆輸入された表現

日本では、しばしば逆輸入によってその真価を知る、というパターンが残念ながら多い。浮世絵もそうだ。明治維新によって江戸の文化の一部が否定された。そのなかに浮世絵も含まれていたが、フランスでジャポニスム、つまり日本びいきのブームが起きた。ゴッホをはじめとする多くの画家が浮世絵のレイアウト感覚に感動したのだった(詳細は別稿で)。ロシア革命後のソ連のプロパガンダ・マガジンのデザインを主導していたエル・リシツキーも浮世絵のレイアウトに感化された一人。いや、浮世絵に直接影響を受けたというよりは、ゴッホやロートレックらの浮世絵派の影響と思える。

そのプロパガンダ・マガジンの影響をもろに受けたのが日本の戦時中のプロパガンダ・マガジン『FRONT』。浮世絵のレイアウト感覚はリシツキーを経て、逆輸入されて、戦後のGHQからも称賛された日本のプロパガンダ・マガジンのデザインを生んだのだった。

未来派運動も当時在欧していた森鷗外によっていち早く日本に伝えられた。未来派は、運動表現ばかりではなく、文字を自由に散らすレイアウトでも知られている。しかし、これも平安時代の分かち書きに通じているとしたら言い過ぎだろうか。

▼図17──フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ〈Zang Tumb Tumb〉1914。(「Zang Tumb Tumb」wikipedia)

日本の運動表現

日本における、マレーやマイブリッジ的運動表現は、12世紀にすでに登場している。鎌倉時代末期の〈九相詩絵巻〉は、小野小町の死後の遺体の変成を九枚の絵で描き分けている。そこでは、死んだばかりの小野小町のまだ生きているような様子にはじまり、徐々に朽ち、骨になって消滅していく様が描かれている。生の変化は緩慢だが、死後の変化は急速で、観察しながら描いていると思わせるほどの精緻な筆さばきだ。まさに死後のコマ撮りである。

▼図18──小野小町の死後の様子を描いた〈九相詩絵巻〉鎌倉時代。

▼図19──〈信貴山縁起絵巻延喜加持巻 虚空を疾走する剣の護法〉12世紀末。(『新編 名宝日本の美術 第11巻 信貴山縁起絵巻』千野香織、小学館、1991)

これは、水や流れが持つさまざまな表情をすべて写しとりたい、という欲望の現れでもある。西洋は、(キリスト教の考えが大きく反映されているが)自然に、打ち勝ち支配する、という発想にたいして、日本では、外の風景を自分たちの庭の一部にする、借景など、自然と融和しようとする発想が強い。

▼図20〜25──青海波、霞、雨、さざ波、観世水、露芝。(『日本の装飾と文様』海野弘(解説・監修)、パイ インターナショナル、2018)

▼図26──歌川広重〈名所江戸百景大はし あたけの夕立〉1856-58。(「歌川広重」wikipedia)

▼図28──青海波島松遠帆文様箔、江戸時代。(『日本のデザイン12巻 日本の意匠 風月山水』吉岡幸雄(編著)、紫紅社、2002)

1890年代のアール・ヌーヴォーの時代、その襖紙や千代紙にプリントされていた文様が注目され、それらのアレンジが壁紙などになった。特にイギリスでは、そうした壁紙が「アングロ=ジャパニーズ・スタイル」としてさまざまなところで活用され、アール・ヌーヴォー時代の文様を支えることとなった。そのなかに青海波文様も含まれ、ちょうど「青は藍よりいでて藍より青し」を地で行く展開となった。

こうした日本文化の「動き」をあらわそうとする発想は、どのようなところから生まれたのだろうか。もちろん、四季の変化などの環境がもたらす影響は大きいが、ぼくは、ひらがなの発明がかなり貢献したのではないかと思っている。

ひらがなは、平安時代に宮中の女性が恋文や日記を書くために開発された。当時は、真名としての漢字が主流の時代。『万葉集』が編纂されたころはまだ「ひらがな」がなく、短歌には、同じ漢字ながら、漢字が持つ意味ではなく音だけで選ばれた「万葉仮名」を使っていた。これが「ひらがな」に変化し、女性たちがその発展に尽力した。男たちは、女性が主に使っていたところから、一段低く見て、真名にたいする「仮名」とよんだ。

ただし、漢文社会で低くみられたことでむしろ多くの表現の自由を得た。つまり、男たちの多くから関心を持たれなかったおかげで自由に発想することができたからだ。

そこから、分かち書きによる自由なレイアウトに加えて、漢字の2文字、3文字分のスペースをひらがな一文字で書くなど奔放な表現を生む。これが「動感」に敏感な文化を形づくっていったのではないかと思う。もちろん、ヨーロッパ中世のような、神によるしばりがなかったことも大きい。

参考文献

『和力──日本を象る』松田行正、NTT出版、2008

『はじまりの物語──デザインの視線』松田行正、紀伊國屋書店、2007

『速度びより』松田行正、牛若丸、2010

『眼脳芸術論』深作秀春、生活の友社、2015

『ヨーロッパの装飾文様──美と象徴の世界を旅する』鶴岡真弓、東京美術、2013

『日本の装飾と文様』海野弘(解説・監修)、パイ・インターナショナル、2018

『東洋のかたち』木村重信、講談社現代新書、1975

コメント

コメントを投稿